Mise en place d’une stratégie de protection de la ressource en eau

Sommaire

La Stratégie de Protection de la Ressource en Eau (SPRE) est un document cadre, élaboré par et pour les collectivités compétentes en eau, afin d’orienter leurs politiques publiques de préservation et d’amélioration des ressources qu’elles exploitent pour l’alimentation en eau potable de leurs abonnés.

Elle vise à “poser les enjeux sur un territoire en matière de préservation de la ressource, à établir des objectifs en matière de qualité et de gestion quantitative de la ressource, et à décliner ces objectifs en un programme d’actions adapté à chaque problématique” (cf. Préserver la ressource pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable - AESN).

Cette démarche permet aux collectivités d’identifier les priorités d’intervention en termes de protection qualitative et de gestion quantitative de leurs ressources.

Pourquoi élaborer une SPRE ?

Dès 2019, l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) impulse l’émergence des premières SPRE sur les territoires, avec l’appui des animateurs de Bassins d’Alimentation de Captages (BAC).

L’ambition des SPRE est d’engager les collectivités dans une dynamique forte de préservation de leurs ressources d’eau potable.

Initialement tournées spécifiquement sur l’enjeu qualitatif de la ressource (principale problématique rencontrée à l’heure actuelle sur le territoire de Seine Maritime), les SPRE ont vu leur cadre s’élargir à l’enjeu quantitatif, à la suite du Plan Eau en 2023.

Les objectifs des SPRE sont de :

- Privilégier les solutions préventives par rapport aux solutions curatives (traitement), afin d’assurer la permanence de l’approvisionnement des réseaux publics par une eau conforme aux exigences sanitaires ;

- Anticiper et gérer les crises liées au changement climatique via la mise en place d’une démarche de sobriété visant à réduire les prélèvements d’eau, améliorant ainsi la résilience des services d’eau potable.

Afin d’inciter les collectivités à élaborer leurs SPRE et à les mettre en œuvre, le 12ème programme de l’AESN conditionne l’éligibilité aux aides pour les travaux d’approvisionnement en eau potable et pour l’animation de la protection de la ressource en eau à (conditions cumulatives) :

- L’élaboration d’une SPRE ;

- Sa validation par délibération de la collectivité porteuse ;

- L’effectivité de sa mise en œuvre.

Comment élaborer une SPRE ?

L’AESN a établi un guide, à destination des collectivités compétentes en eau, pour l’élaboration de leur SPRE (Consulter le guide).

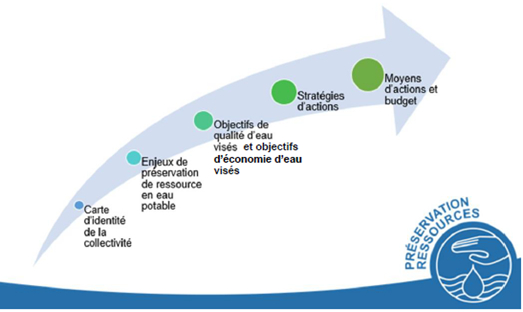

Les 5 grandes étapes d’élaboration d’une SPRE sont synthétisées sur le schéma suivant :

Source : Guide pour l’élaboration d’une stratégie de protection de la ressource, Septembre 2024 - AESN

Le guide décrit précisément le contenu du document attendu.

La SPRE doit aboutir à un programme opérationnel d’actions (planifiées et budgétées) de préservation de la ressource, répondant aux enjeux qualitatifs et quantitatifs identifiés.

Ce document stratégique peut être réalisé en interne, avec l’appui d’un.e animateur.rice BAC de la collectivité lorsque c’est possible, ou être externalisé.

L’élaboration d’une SPRE ne sera considérée comme finalisée par l’AESN que lorsqu’elle aura été adoptée par délibération de la collectivité porteuse. En effet, il s’agit d’un engagement fort d’une collectivité, impactant sa politique de préservation de sa ressource sur le long terme et nécessitant une dynamique suffisante pour sa mise en œuvre.

L’implication des élus du territoire est donc indispensable.

En cas d’externalisation de l’élaboration de la SPRE, un groupe d’élus devra nécessairement s’engager a minima dans la définition des objectifs de la stratégie et sa temporalité.

A compter d’octobre 2025, la SPRE, la délibération associée et l’état d’avancement de sa mise en œuvre devront systématiquement être transmis à l’AESN lors de toute demande de subvention relative à des travaux d’eau potable.

La durée de validité d’une SPRE est laissée à la libre appréciation des élus.

Si l’atteinte des objectifs de qualité et de sobriété nécessite l’élaboration d’une démarche sur le long terme, il est fortement recommandé de prévoir son évaluation et sa révision régulière, sur une échéance définie.

Comment s’articule la SPRE avec d’autres outils de protection de la ressource ?

Le PGSSE « Zone de captage »

S’inscrivant dans une démarche de qualité, le Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE) vise à prévenir et à maîtriser les risques sur toute partie de la chaîne de production et de distribution de l’eau, c’est-à-dire de la zone de captage jusqu’en amont des installations privées de distribution (art.L.1321-4, 7° et R.1321-22-1 du CSP).

L’objectif du PGSSE est de garantir en permanence la distribution d’une eau de bonne qualité en quantité suffisante. Deux PGSSE doivent donc être réalisés.

Le PGSSE lié à la zone de captage doit être réalisé et adopté avant le 12 juillet 2027, tandis que le PGSSE lié à la production et à la distribution de l’eau doit être élaboré et adopté avant le 12 janvier 2029 (art.6 de l’arrêté du 3 janvier 2023).

La « zone de captage » correspond à l’Aire d’Alimentation de Captage (AAC) mentionnée à l’article L.211-3 du code de l’environnement.

Tous les captages - qu’ils soient sensibles ou non - sont donc concernés par l’obligation de réaliser un PGSSE « zone de captage ».

La mise en place d’un PGSSE relève de la responsabilité de la/des Personne(s) Responsable(s) de la Production et/ou de la Distribution de l’Eau (PRPDE) (art.L.1321-4 I du CSP).

Lorsqu’une seule PRPDE est concernée par plusieurs captages, elle doit réaliser plusieurs PGSSE (un pour chaque captage). Dans ce cas, elle pourra synthétiser l’ensemble de ces PGSSE dans un souci de cohérence et d’harmonisation. Lorsqu’elle met à jour son PGSSE, elle devra également veiller à réfléchir au regard de l’ensemble des « sous-PGSSE ».

La PRPDE doit évaluer les risques relatifs à la zone de captage d’eau potable. Le but est d’identifier les dangers et risques associés susceptibles de détériorer la qualité de l’eau prélevée. Cela permettra de déterminer les mesures de protection et de préservation de la ressource captée.

La SPRE mise en œuvre par la collectivité doit donc être en cohérence avec son PGSSE « zone de captage ». Ces deux démarches se co-alimentent pour permettre la préservation de la ressource.

Une modification du PGSSE « zone de captage » peut entraîner une modification de la SPRE et réciproquement.

En savoir plus : Plans de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE) - SIDESA

Le Contrat Territorial

Le Contrat Territorial - anciennement Contrat de Territoire Eau Climat (CTEC) - est un outil de programmation pluriannuel par lequel un maître d’ouvrage s’engage auprès de l’AESN sur un programme d’actions prioritaires et efficaces pour la préservation des ressources en eau, la biodiversité et l’adaptation au changement climatique.

Le Contrat Territorial, tel que défini dans le 12ème programme de l’AESN, doit satisfaire aux principes suivants (conditions cumulatives) :

- Les actions qui y sont intégrées doivent au moins porter sur l’un des enjeux suivants : sobriété/économie d’eau de l’ensemble des usagers ; gestion à la source des eaux pluviales, performance des systèmes d’assainissement pour les usages sensibles (baignade, conchyliculture, pêche à pied) ; préservation de la ressource en eau potable ; reconquête des milieux et de la biodiversité ;

- Le périmètre d’action doit être adapté aux enjeux visés (eaux superficielles, souterraines ou littorales) ;

- Les objectifs de résultat doivent être quantifiés dans le programme d’action prévisionnel.

La stratégie protection de la ressource en eau a pour objectif de permettre à la collectivité ayant la compétence eau potable, ainsi qu’à l’AESN, d’identifier les priorités d’intervention en termes de protection et gestion quantitative de sa ressource.

Elle peut être intégrée à un contrat territorial - pour ses volets protection de la ressource en eau et sobriété - dans l’animation, l’investissement, les actions foncières et les études.

L’animation sur les Aires d’Alimentation des Captages/Bassins d’Alimentation des Captages

Sur certains territoires, une animation des Bassins d’Alimentation de Captages (BAC) a été ou tend à être mise en place. Cette animation vise à préserver la ressource des pollutions diffuses d’origine agricole.

L’élaboration de la SPRE va permettre d’inscrire l’animation BAC, et donc l’aspect préventif, dans une stratégie globale de territoire.

Concrètement, la SPRE va indiquer la nécessité ou non de la mise en place d’une animation agricole selon les problématiques de qualité d’eau du territoire et de son contexte. Elle va ensuite fixer les objectifs de résultat à atteindre et les moyens à mettre en œuvre sur les territoires des BAC.

Grâce à cette stratégie, l’animation BAC aura toute légitimité à déployer des actions préventives auprès des acteurs du territoire, grâce à des programmes d’actions agricoles coconstruits et validés collectivement.

Il faut noter que des actions foncières, inscrites dans des stratégies foncières, peuvent aussi être déployées grâce à une animation spécifique, en parallèle ou en complément d’une animation agricole.

En effet, là où le programme d’action BAC vise à faire évoluer les pratiques agricoles sur les territoires des BAC sensibles aux pollutions diffuses, les stratégies foncières ont pour but de travailler à la maîtrise de l’usage et/ou de la propriété des parcelles sur les territoires des BAC (cf. Elaborer une stratégie foncière pour la protection de la ressource en eau - SIDESA).

Héloïse LIGNY (Coordinatrice Anim’ l’Eau 76 SIDESA)

et Elise LEROUX (Ingénieure référente Eau SIDESA)